考研真题

1. 北京科技大学《814材料科学与基础》历年考研真题汇总(含部分答案)

2. 全国名校材料科学基础考研真题汇总(含部分答案)

考研指导书

1. 胡赓祥《材料科学基础》(第3版)笔记和考研真题

2. 胡赓祥《材料科学基础》(第3版)配套题库【考研真题精选+章节题库】

北京科技大学《814材料科学与基础》历年考研真题汇总(含部分答案)

书籍目录

2010年北京科技大学814材料科学基础考研真题及详解

2011年北京科技大学814材料科学基础考研真题及详解

2012年北京科技大学814材料科学基础考研真题及详解

2013年北京科技大学814材料科学基础考研真题及详解

2014年北京科技大学814材料科学基础考研真题及详解

2015年北京科技大学814材料科学基础考研真题(部分试题,不完整)

2016年北京科技大学814材料科学基础考研真题

部分内容

2010年北京科技大学814材料科学基础考研真题及详解

一、分析发生下列现象的原因(30分)

1低碳钢应力-应变曲线的屈服现象(10分)

答:低碳钢在一定条件下变形时,首先进行线性弹性变形,达到屈服强度时再进行塑性变形,直至断裂。通常认为,在固溶体合金中,溶质原子或杂质原子可以与位错发生交互作用而形成溶质原子气团,即所谓的Cottrell气团。位错要运动,必须在更大的应力作用下才能挣脱Cottrell气团的钉扎而移动,因此形成了上屈服点;而一旦挣脱之后位错的运动就比较容易,这是因为应力减小,出现了下屈服点和水平台。这是屈服现象的物理本质。

2金属及合金凝固时形成树枝状晶(10分)

答:纯金属凝固时,相界面处的温度由于结晶潜热的释放而升高,液相处于过冷条件时,则可能产生负的温度梯度。此时,相界面上产生的结晶潜热既可通过固相也可通过液相而散失。相界面的推移不单由固相的传热速度所控制,当部分的相界面生长凸出到前面的液相中,则能处于温度更低(即过冷度更大)的液相中,使凸出部分的生长速度增大而进一步伸向液体中。在这种情况下,液-固界面就不可能保持平面状而会形成许多伸向液体的分枝(沿一定的晶向轴),同时在这些晶枝上又可能会长出二次晶枝,在二次晶枝上再长出三次晶枝,晶体的这种生长方式称为树枝生长或树枝状结晶。固溶体合金凝固时,成分过冷变大,生长速率变大,成分过冷区域的范围增加,界面由胞状变为树枝晶。

3上坡扩散(5分)

答:上坡扩散的驱动力是化学位梯度,在界面上,组元的扩散方向是由低浓度区域向高浓度区域,其扩散方向与菲克第一定律所指方向正好相反。上坡扩散的存在说明扩散的驱动力不是浓度梯度,而是化学位梯度。此外,弹性应力的作用,晶界的内吸附与大的电场或温度场也可能导致上坡扩散。

4二次再结晶(5分)

答:二次再结晶是指在某些情况下,晶粒的长大只是少数晶粒突发性地、迅速地粗化,使晶粒之间的尺寸差别越来越大,少数大晶粒尺寸一旦超过周围晶粒,由于其晶界总是凹向外侧,因而晶界总是向外迁移扩大,结果晶粒越长越大,直至相互接触,这种晶粒的不均匀长大就好像在结晶后均匀细小的等轴晶粒中又重新发生了再结晶,所以称为二次再结晶。

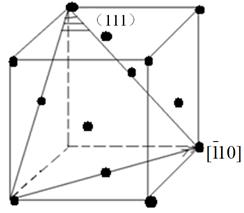

二、在面心立方结构的金属中(111)面上运动着柏氏矢量为 的位错,位错线方向也是

的位错,位错线方向也是 ,请在单胞中画出(111)晶面和

,请在单胞中画出(111)晶面和 晶向,并说明该位错属于什么类型?如果该位错的运动受到阻碍后,请判断是否有可能转移到

晶向,并说明该位错属于什么类型?如果该位错的运动受到阻碍后,请判断是否有可能转移到 、

、 、

、 各晶面上继续运动?说明为什么?(15分)

各晶面上继续运动?说明为什么?(15分)

答:(1)(111)晶面和 晶向如图1

晶向如图1

图1

(2)位错类型为螺型位错,因为位错方向与柏氏矢量相平行;

(3)位错运动受阻后,可能转移到 晶面上继续运动,不能转移到

晶面上继续运动,不能转移到 上继续运动。因为螺型位错包含位错线的晶面都可能成为滑移面,当其在滑移面运动受阻时,有可能转移到与之相交的另一滑移面继续运动,即交滑移。因此易知只有

上继续运动。因为螺型位错包含位错线的晶面都可能成为滑移面,当其在滑移面运动受阻时,有可能转移到与之相交的另一滑移面继续运动,即交滑移。因此易知只有 包含位错线,则位错只可能转移到

包含位错线,则位错只可能转移到 面上去。

面上去。

三、以含Al-4wt%Cu合金为例,给出其经过不同固溶时效工艺处理后的脱溶贯序;定性说明各阶段脱溶相的尺寸及分布特点、与母相的界面匹配关系及其强化效果等。(20分)

答:本题没有整理答案,非常抱歉!

四、讨论晶体结构和空间点阵之间的关系。(15分)

答:(1)空间点阵是指把晶体质点的中心用直线连接起来,构成一个空间网格,其中每个点都处于相同的环境中,在三维空间中周期性地规律排列。在表达晶体结构时,空间点阵中每一个阵点代表一个或几个相同原子的所处位置,其周围环境和对称性都相同。依据晶胞参数之间关系的不同,可以把所有晶体的空间点阵划归为7类,即7个晶系。按照点阵在空间排列方式不同,7个晶系共包括14种布拉菲点阵;

(2)晶体结构是指材料中由特定的结构基元(离子、原子或分子)排列成有规则的,重复的点阵;

(3)空间点阵用以描述和分析晶体结构的周期性和对称性,不代表实际的物质,由于各阵点的周围环境相同,故它只能有14种类型;而晶体结构则能组成各种类型的排列,因此,实际存在的晶体结构类型是无限的;

(4)晶体结构=空间点阵+基元。

五、与液态结晶过程相比,固态相变有什么特点?这些特点对固态相变后形成的组织有什么影响?(15分)

答:(1)与液态相变相比,固态相变的特点:

①母相与新相间存在应变能,使相变阻力增大;

②为了维持共格,新相往往在母相的一定晶面上开始形成,母相中的这个晶面称为惯析面;

③母相的晶体缺陷对相变有促进作用;

④固态金属中的原子键合比液态中牢固,所以原子扩散速度远比液态的低。

⑤由于应变能和原子扩散速度的影响,易于形成亚稳相。

⑥新相与母相的化学成分和晶体结构(或两者之一)发生改变。

(2)这些特点对组织的影响:

①固态相变中体积应变能和界面能的共同作用,决定了析出物的形状,当应变能为主要控制因素时,析出物多为碟形或针状;

②新相与母相间存在着一定的晶体学相位关系,母相中的这个晶面称为惯习面,一般为母相中表面能最低的晶面;

③按新相—母相界面原子的排列情况不同,存在共格、半共格、非共格等多种结构形式的界面;

④固体中原子的迁移率低,且在固态更易于过冷,随着过冷度增大,相变驱动力增大,将导致相变速度增加,同时,由于过冷度增大,形核率高,相变后得到的组织变细;

⑤原子迁移率低,意味着克服能垒的能力低,相变过程中的亚稳相被保存下来;

⑥转变过程通常需籍原子扩散进行重构。新相通过母相中原子扩散而形核、生长,扩散条件决定着转变速率和形成的产物。

六、叙述离子晶体的结构规则(15分)

答:(1)负离子配位多面体规则(鲍林第一规则)

在离子晶体中,在正离子的周围形成一个负离子配位多面体,正负离子之间的距离取决于离子半径之和,正离子的配位数取决于离子半径比。第一规则实际上是对晶体结构的直观描述,如NaCl晶体是由钠氯八面体以共棱的方式连接而成。

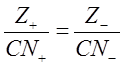

(2)电价规则(鲍林第二规则)

在一个稳定的离子晶体结构中,每一个负离子电荷数等于或近似等于相邻正离子分配给这个负离子的静电强度的总和。由于在形成每一个离子键时正离子给出的价电子数应等于负离子得到的价电子数,因此有

式中,Z+和Z-分别是正、负离子的电价(金属元素和非金属元素的原子价),CN+和CN-分别是正离子和负离子的配位数。

(3)负离子多面体共用顶、棱和面的规则(鲍林第三规则)

在一个配位结构中,共用棱,特别是共用面的存在会降低这个结构的稳定性。其中高电价,低配位数的正离子,这种效应更为明显。

(4)不同种类正离子配位多面体间连接规则(鲍林第四规则)

若晶体结构中含有一种以上的正离子,一些电价较高,配位数较低的正离子配位多面体之间,有尽量互不结合的趋势。这一规则总结了不同种类正离子配位多面体的连接规则。

(5)节约规则(鲍林第五规则)

在同一晶体中,同种正离子与同种负离子的结合方式应最大限度地趋于一致。多面体的类型趋于最少。这个规则的结晶学基础是晶体结构的周期性和对称性,如果组成不同的结构基元较多,每一种基元要形成各自的周期性、规则性,则它们之间会相互干扰,不利于形成晶体结构。

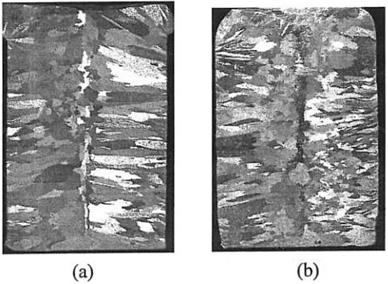

七、分析形成下列不同铸态组织的可能原因,并说明要得到细小的等轴晶,可采取哪些办法?(20分)

图2

答:(1)两图都包括典型的铸锭三晶区即表层细晶区、柱状晶区和中心等轴晶区,不同之处在于图(a)的柱状晶区生长较大,中心等轴晶较少;而图(b)的柱状晶区生长较小,中心等轴晶较多。

①表层细晶区:当液态金属注入锭模中后,型壁温度低,与型壁接触的很薄一层熔液产生强烈过冷,而且型壁可作为非均匀形核的基底,因此,立刻形成大量的晶核,这些晶核迅速长大至互相接触,形成由细小的、方向杂乱的等轴晶粒组成的细晶区。

②柱状晶区:随着“细晶区”外壳形成,型壁被熔液加热而不断升温,使剩余液体的冷却速度变慢,又由于结晶时释放潜热,故细晶区前沿液体的过冷度减小,形核变得困难,只有细晶区中现有的晶体向液体中生长。在这种情况下,只有一次轴(即生长速率最快的晶向)垂直于型壁(散热最快的方向)的晶体才能得到优先生长,而其他取向的晶粒,由于受邻近晶粒的限制而不能生长,因此,这些与散热相反方向的晶体择优生长形成柱状晶区。

③中心等轴晶区:柱状晶生长到一定程度,由于前沿液体远离型壁,散热困难,因此冷速变慢,而且熔液中的温差随之减小,这将阻止柱状晶的快速生长,当整个熔液温度降至熔点以下时,熔液中出现许多晶核并沿各个方向长大,就形成中心等轴晶区。成分过冷、熔液对流、枝晶局部重熔产生仔晶是中心等轴晶区形成的主要原因。

(2)这种差异主要与合金成分,搅拌,孕育剂的加入,浇注温度有关。合金的熔点低,有利于等轴晶的形成;浇注温度低,温度梯度小,搅拌加入孕育剂等有利于等轴晶的形成。

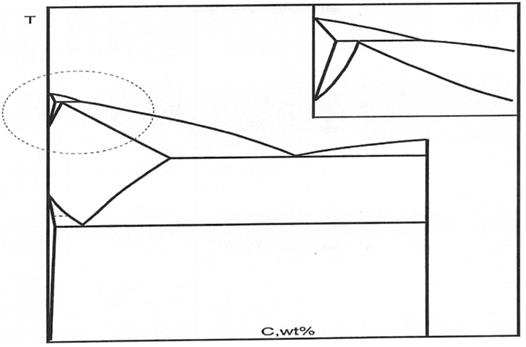

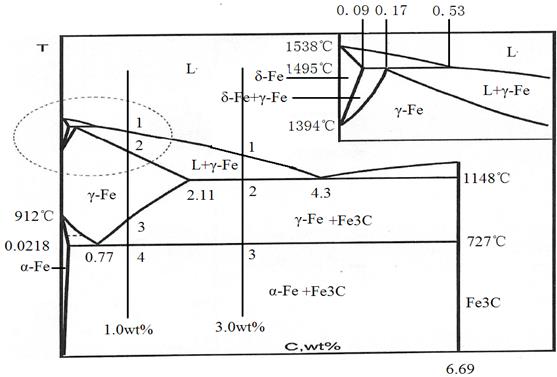

八、参考图3提供的示意图,画出按组织分区的Fe-Fe3C相图,写出各三相反应,并说明分别为1.0wt%C和3.0wt%C的铁碳合金经过缓慢冷却在相关三相反应完成后形成的各组织特点(20分)

图3

答:如图4所示:

图4

(1)①1495℃发生包晶转变:L(0.53%C)+δ-Fe(0.09%C)→γ-Fe(0.17%C),产物是奥氏体;

②1148℃发生共晶转变:L(4.3%C)→γ-Fe(2.11%C)+Fe3C(6.69%C),转变产物是奥氏体和渗碳体的机械混合物,称为莱氏体;

③727℃发生共析转变:γ-Fe(0.77%C)→α-Fe(0.0218%C)+Fe3C(6.69%C),转变产物是铁素体与渗碳体的机械混合物,称为珠光体。

(2)ω(C)=1.0%的合金(过共析钢)。此合金在1~2点按匀晶过程结晶出单相奥氏体。冷至3点开始从奥氏体中析出二次渗碳体Fe3CⅡ,直至4点为止。奥氏体的成分沿Am线变化;Fe3CⅡ沿奥氏体晶界析出,呈网状分布。当冷至4点温度(727℃)时,奥氏体的ω(C)降为0.77%,因而发生恒温下的共析转变,形成珠光体相,最后得到的组织为网状的二次渗碳体和珠光体。

(3)ω(C)=3.0%的合金(亚共晶白口铸铁)。合金熔液在1~2点结晶出奥氏体,液相成分按液相线变化,而奥氏体成分沿固相线变化。当温度到达2点(1148℃)时,初生奥氏体ω(C)为2.11%,液相ω(C)为4.3%,此时发生共晶转变,生成莱氏体。在2点以下,初生奥氏体相(或称先共晶奥氏体)和共晶奥氏体中都会析出二次渗碳体,奥氏体成分随之沿Am线变化。当温度降至3点(727℃)时,所有奥氏体都发生共析转变成为珠光体。树枝状的大块黑色组成体是由先共晶奥氏体转变成的珠光体,其余部分为变态莱氏体。

更多内容,请点击获取:

http://shuyue.100xuexi.com/Ebook/1001765.html