考研真题

1. 南开大学新闻传播学院《721新闻传播学基础》历年考研真题汇总(含部分答案)

2. 全国名校传播学理论考研真题汇总

3. 全国名校新闻理论考研真题汇总

考研指导书

1. 陈力丹《新闻理论十讲》(修订版)笔记和考研真题

2. 陈力丹《新闻理论十讲》(修订版)配套题库【考研真题精选+章节题库】

3. 郭庆光《传播学教程》(第2版)笔记和课后习题(含考研真题)

4. 郭庆光《传播学教程》(第2版)配套题库【考研真题(部分视频讲解)+章节题库】

5. 吴廷俊《中国新闻史新修》配套题库【考研真题精选+章节题库】

6. 郑超然《外国新闻传播史》配套题库【考研真题精选+课后习题+章节题库】

南开大学新闻传播学院《721新闻传播学基础》历年考研真题汇总(含部分答案)

书籍目录

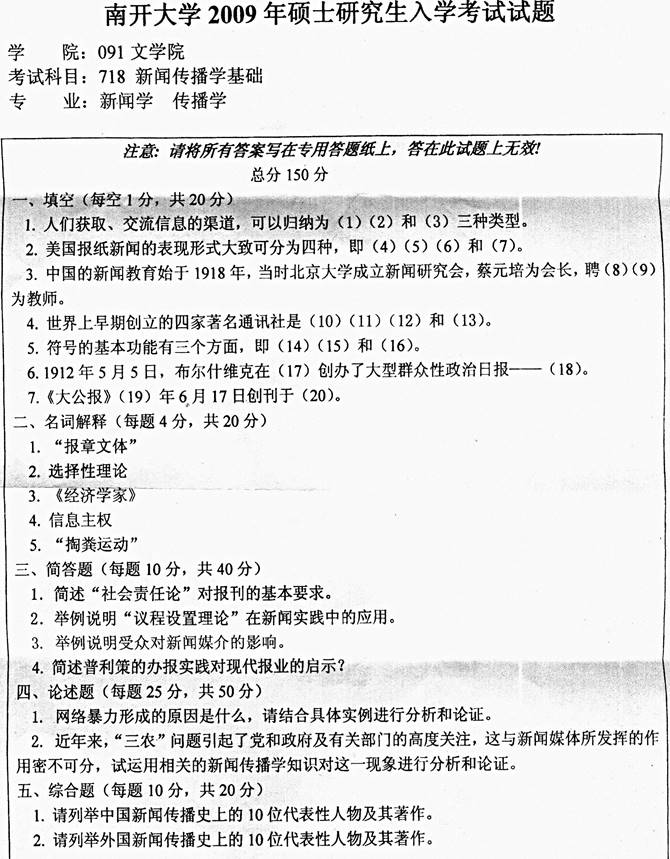

2009年南开大学《718新闻传播学基础》考研真题(含部分答案)

2010年南开大学《720新闻传播学基础》考研真题

2011年南开大学《719新闻传播学基础》考研真题及详解

2012年南开大学《728新闻传播学基础》考研真题(回忆版,极不完整)

2014年南开大学《723新闻传播学基础》考研真题(回忆版)

2016年南开大学《730新闻传播学基础》考研真题(回忆版)

2017年南开大学《732新闻传播学基础》考研真题(回忆版)

2018年南开大学《732新闻传播学基础》考研真题(回忆版,不完整)

2019年南开大学《723新闻传播学基础》考研真题(回忆版,不完整)

2020年南开大学《728新闻传播学基础》考研真题(回忆版,不完整)

2021年南开大学《718新闻传播学基础》考研真题(回忆版)

2022年南开大学《718新闻传播学基础》考研真题(回忆版,不完整)

2023年南开大学《721新闻传播学基础》考研真题(回忆版)

部分内容

2009年南开大学《718新闻传播学基础》考研真题(含部分答案)

附文字版试题:

学 院:091文学院

考试科目:718新闻传播学基础

专 业:新闻学 传播学

一、填空(每空1分,共20分)

1人们获取、交流信息的渠道,可以归结为(1)、(2)和(3)三种类型。

2美国报纸新闻的表现形式大致可分为四种,即(4)、(5)、(6)和(7)。

3中国的新闻教育始于1918年,当时北京大学成立新闻研究会,蔡元培为会长,聘(8)、(9)为教师。

4世界上早期创立的四家著名通讯社是(10)、(11)、(12)和(13)。

5符号的基本功能有三个方面,即(14)、(15)和(16)。

61912年5月5日,布尔什维克在(17)创办了大型群众性政治日报——(18)。

7《大公报》(19)年6月17日创刊于(20)。

二、名词解释(每题4分,共20分)

1“报章文体”

2选择性理论

3《经济学家》

4信息主权

5“掏粪运动”

三、简答题(每题10分,共40分)

1简述“社会责任论”对报刊的基本要求。

2举例说明“议程设置理论”在新闻实践中的应用。

3举例说明受众对新闻媒介的影响。

4简述普利策的办报实践对现代报业的启示。

四、论述题(每题25分,共50分)

1网络暴力形成的原因是什么,请结合具体实例进行分析和论证。

2近年来,“三农”问题引起了党和政府及有关部门的高度关注,这与新闻媒体所发挥的作用密不可分,试运用相关的新闻传播学知识对这一现象进行分析和论证。

五、综合题(每题10分,共20分)

1请列举中国新闻传播史上的10位代表性人物及其著作。

2请列举外国新闻传播史上的10位代表性人物及其著作。

参考答案:

一、填空(每空1分,共20分)

1人们获取、交流信息的渠道,可以归结为(1)、(2)和(3)三种类型。

答:(1)大众传播

(2)人际传播

(3)群体传播

2美国报纸新闻的表现形式大致可分为四种,即(4)、(5)、(6)和(7)。

答:抱歉,本题没有提供答案。

3中国的新闻教育始于1918年,当时北京大学成立新闻研究会,蔡元培为会长,聘(8)、(9)为教师。

答:(8)徐宝璜

(9)邵飘萍

4世界上早期创立的四家著名通讯社是(10)、(11)、(12)和(13)。

答:(10)哈瓦斯通讯社

(11)路透通讯社

(12)沃尔夫通讯社

(13)美联社

5符号的基本功能有三个方面,即(14)、(15)和(16)。

答:(14)表述和理解

(15)思考

(16)传达

61912年5月5日,布尔什维克在(17)创办了大型群众性政治日报——(18)。

答:(17)彼得堡

(18)《真理报》

7《大公报》(19)年6月17日创刊于(20)。

答:(19)1902

(20)天津

二、名词解释(每题4分,共20分)

1“报章文体”

答:“报章文体”又称时务文体,是指出现于报刊之上、不同于桐城派古文的一种比较通俗浅近的文体。这种文体的特点是:半文半白,平易畅达,笔锋常带感情,有时还夹以口语和外来语。这种新的报章文体,以梁启超在《时务报》上运用得最好,故被人们称为“时务文体”;后来梁启超在《新民丛报》上运用得更加成熟,又被称为“新民文体”。这种新文体出现后,风行一时,成为文言文与白话文之间的一种过渡文体,为“五四”白话文运动开了先河。

2选择性理论

答:选择性理论是大众传播受众研究的一个重要理论,它认为,受众接触大众传播的信息时并不是不加选择的,而是更愿意选择那些与自己的既有立场和态度一致或接近的内容加以接触,而对与此对立或冲突的内容有一种回避的倾向。选择性理论的存在说明,受众在大众传媒面前并不完全被动,而具有某种能动性,大众传媒并没有随心所欲地支配和左右受众的力量。

3《经济学家》

答:《经济学家》(The Economist,一般译作《经济学人》)是一本著名的财经类杂志,于1843年在伦敦建刊,以独立和全球化的视角著称。自建刊以来,该刊一直秉承其创建者James Wilson的办刊原则。在创刊计划书中James Wilson写到:“我们真诚的相信,自由贸易和自由交往在全世界传播文明和道德的作用是其他任何现有的媒介无法比拟的。”现在,《经济学家》的文章不仅涉及时势、商业、金融和经济,还涉及到科学、技术和艺术。无论主题是什么,《经济学家》的独立、坦率、简练和尊重事实的品质都使其与众不同。该期刊读者地位为高收入、富有独立见解和批评精神的社会精英,与此相适应,文章始终保持了一种独特的格调:不拘一格、叙述朴实、用词准确和忠于事实。

4信息主权

答:信息主权是指一个国家对本国的信息传播系统进行自主管理的权利,这是信息时代的国家主权的重要组成部分。其包括三个方面的内容:①对本国的信息资源进行保护、开发和利用的权利;②不受外部干涉,自主确立本国的信息生产、加工、依存、流通和传播体制的权利;③对本国信息的输出和外国信息的输入进行管理和监控的权利。信息主权是在国家主权概念上演化而来,是信息时代国家主权的重要组成部分。

5“掏粪运动”

答:“掏粪运动”是指20世纪初,新闻界中以杂志为主体掀起的一股揭露丑闻、谴责腐败、呼唤正义与良心的运动。这一名称来源于当时的总统西奥多·罗斯福对写揭露新闻的记者的比喻。“掏粪运动”中的著名人物是美国小说家厄普顿·辛克莱,他对食品加工业的曝光是该运动中的经典之作。随着第一次世界大战的临近,民众的注意力开始集中在欧洲战场上,“掏粪运动”逐渐衰落。尽管掏粪运动中的有些文章带有煽情主义和谩骂倾向,但它在影响和引导社会方面起的巨大作用向人们展示了新闻报道的功能,使20世纪的第一个十年成为一个大声疾呼改革的时代,在美国新闻史上写下了光辉的一页。

三、简答题(每题10分,共40分)

1简述“社会责任论”对报刊的基本要求。

答:“社会责任论”是主张有限制的新闻自由、承认政府对新闻业干预和控制的一种新闻观念,第二次世界大战后流行于西方国家。“社会责任论”对“自由主义理论”作了重大修正。“社会责任论”认为,自由是伴随着义务的,报刊应对社会承担责任,并以社会责任作为报刊业务政策的基础。它对报刊的基本要求体现在以下几个方面:

(1)“社会责任论”否认绝对自由的存在,强调自由是伴随着义务和责任的。它指出:“一个人的言论自由权利必须与别人的个人权利以及主要的社会利益相平衡”,言论自由并不像自由主义理论说的那样,它不是一项绝对的权利。自由必须以责任为前提。因此,报刊在被赋予一定权利的同时也要承担起一定的社会责任。

(2)“社会责任论”认为,报刊自由涉及三者的利益,即报刊拥有者的利益、公众利益和社会利益,报刊作为一种媒介,它的自由并不等同于公众的自由,而社会应当保护的是公众的自由。实际生活中,报刊拥有了社会给予的自由权利以后,反而损害了公众的利益,这是不能允许的。“社会责任论”认为应当明确提出公众的自由高于媒介的自由,社会必须保护公众“获知的权利”以及个人隐私不受侵犯、名誉不受损害的权利。

(3)“社会责任论”提出了“消极的自由”和“积极的自由”两个不同的概念。它认为,自由作为一种行动的权利,它的实现需要具备两个条件:一是没有来自外部的限制和控制;二要具备行动所必需的手段和设备。如果缺乏后一个条件而只要求摆脱限制,那只是一种空洞的自由,甚至是对自由的嘲弄。它指出,“自由主义报刊理论”鼓吹的自由概念是消极的自由,即“不受外界限制的自由”或者说是“免于……的自由”;而“社会责任论”所追求的是积极的自由,即“具有行动所必需的手段和设备”,或者说是“有做……的自由”。

(4)“社会责任论”主张政府应对传播媒介进行干预。它认为,政府不应当是报刊自由的旁观者,如果报刊不主动地负起责任,政府将以权力作为最后手段,强制它改正,没有任何东西能阻止政府干预大众传播。施拉姆等在《报刊的四种理论》中明确地表示这样的观点:“集权主义理论与最近发展的报刊社会责任理论有一些共同之点。二者都同意不能容许报刊降低国家文化。二者也都主张社会固定目标一旦确定,就不允许公众通讯工具不负责任地阻碍这些目标的完成。”

2举例说明“议程设置理论”在新闻实践中的应用。

答:“议程设置理论”是传播效果研究的一个重要理论。媒介的议程设置就是指媒介的这样一种能力:通过反复播出某类新闻报道,强化该话题在公众心目中的重要程度。

(1)“议程设置理论”主要观点

①大众传媒往往不能决定人们对某一事件或意见的具体看法,但可以通过供给信息和安排相关议题来有效地左右人们关注某些事实和议论的顺序。

②大众传媒对事物和意见的强调程度与受众的重视程度成正比。受众会因媒介提供议程而改变对某事物重要性的认识,对媒介认为重要的事件首先采取行动。

③媒介议程与公众对问题重要性的认识不是简单的吻合,而是与其接触传媒的多少有关,经常接触大众传媒的人的个人议程与大众媒介的议程具有更多的一致性。

④在社会生活中,常常有许多“议程设置者”,传播媒介只是其中较为重要的一个。传播媒介经常在与其他社会力量的协同互动中发挥作用。

(2)“议程设置理论”在新闻实践中的应用

中央电视台《经济半小时》栏目举办的2000年中国经济年度人物评选活动,是一个“议程设置”的具体案例,通过这个案例可以看到“议程设置理论”在实践中的运用。

①“议程设置”:从无心插柳到有心栽花

在时下的中国,要唤起公众对年度经济话题的集体关注,是勉为其难的。显然,对于公众来说,经济界的种种现象与诸多事端,很少有“强制性接触”的机会,在刚刚过去的2000年,除了股市投资者对市场上的波谲云诡有所体认、消费者对价格大战有所体验外,恐怕更多地是间接地感应经济的脉搏。因此,新闻媒介的主动介入,就显得尤为重要了。《经济半小时》率先推出年度人物的评选,自然就在情理之中了。不过,不同凡响之处在于,媒体向公众贡献话题,从无心插柳开始了有心栽花的转变。

②“议程设置”:实现的策略

在议程设置这个范畴里,也有着“名人效应”。当然,“知名且可信”意味着权威。“2000年中国经济年度人物”推选活动的主办者也许正是意识到了这一点,在活动的筹备期间,就邀请了100位权威的经济学家、知名学者教授以及50位资深的财经记者担当评委会成员,由他们对30位候选人进行品评的同时,事实上也在经济学界、企业界以及新闻界收到了附加效应:不仅通过评委们人际传播的方式让此活动在业界引起震动,还有50位财经记者所任职的国内主要媒体对此活动进行了相应的跟踪报道,人际传播与大众传播并举,无疑加快了“议程建构的速度”。

③制造语境:从追随新闻流到孵化新闻源

《经济半小时之夜》年度人物揭晓典礼创造了新的话语场。随着“年度人物”这一议程的水落石出,新的议程在这个话语场中渐次凸现了,这些派生的议程里包含了不少鲜活的新闻价值。“最近的研究认为,影响媒介议程的一支很重要的力量来自其他媒介的内容。特别是精英媒介,如《纽约时报》,它似乎能为其他媒介设置议程。”这样的情形同样发生在《经济半小时之夜》的这次活动中,这次评选中谈论的重要议题,很快成为国内其他媒体采访和刊载的对象,特别是互联网和报纸,纷纷从中各取所需进行报道。

3举例说明受众对新闻媒介的影响。

答:新闻事业具有宣传功能,作为一种舆论工具,它是通过新闻手段进行宣传从而对受众施加影响的;同时,它对受众的影响又是建立在受众自愿接受的基础上,而不是建立在强制的基础上。所以,受众能不能接受、愿不愿意接受,就直接制约着新闻媒介的活动。受众对新闻媒介的影响,主要体现在两个方面:

(1)新闻媒介必须满足受众的新闻需求

新闻事业的诞生,是为了满足人们对新闻信息的需求。后来,尽管新闻事业被一定的阶级或社会集团所掌握,但它必须满足受众新闻需求的基本任务并没有改变。如果它不及时报道受众共同关注的新闻信息,受众的新闻需求得不到满足,受众就会对它不满甚至产生反感,而它通过新闻报道教育群众的功能也就难以发挥。这样,必然会从总体上削弱新闻事业影响受众的力量。

(2)媒介客观的宣传效果取决于受众接受的程度

传播者总是希望它的宣传能在受众身上得到预期的反应,取得良好的宣传效果。但是,能否取得良好的宣传效果,并不完全取决于传播者良好的主观愿望。现实生活中的受众,并非一群一无所知、毫无抵抗能力的人群,他们对社会、对人生有自己的见解和要求;他们又是社会实践的主体,对社会生活的变化感受最深,最有发言权。他们将根据自己的经历、感受对传播者的宣传报道进行检验,而并不会像靶子一样“应声倒下”。受众在传播活动中也是主动的,和传播者之间是互相影响的。面对传播者的宣传,受众一般只接受和自己相一致的见解和立场,使自己固有的观点更加巩固;而对于和自己不一致的观点,受众会作出选择性理解和选择性接受,主动权完全掌握在受众自己手里。

在具体的新闻实践中,受众对新闻媒介的影响表现得更为明显,它要求新闻媒体在进行报道的时候要以“人”为中心,突出新闻报道的人情味。刊登于《绥化晚报》2008年5月25日第7版上的《春燕安家吊灯上》就是一篇这样的新闻报道。此文以拟人手法描绘了两只善解人意、活泼可爱的小燕子在居民连先生家中吊灯上筑巢的故事,反映了人对动物的关爱之情,提出了人与动物如何和谐共处的重大命题。文章生动幽默、脉络清晰,为读者展现了6幅饶有趣味、充满温情的画面。

第一幅画由一句诗引出。早春时节,燕子筑巢本是大自然中再平常不过的事,但是,有两只燕子却把巢筑到了居民连先生家中,很奇特,也很有趣,寥寥数语便抓住了读者的注意力,让读者急于想知道为什么。于是,作者为我们精心绘就了第一幅画面——造访。

第二幅画面——筑巢。悬念有了结果,两只燕子竟想在吊灯上筑巢,面对这两个不速之客,主人该怎么办呢?

第三幅画面——禁止。燕子筑巢多在树枝间、屋檐下,如此登堂入室,有违自然常规,主人下达逐客令也在情理之中。但这两只燕子会知难而退吗?

第四幅画面——房客。精诚所至,金石为开。两只燕子的执著精神终于感动了善良的主人,“灯上别墅”很快竣工,两只燕子正式搬入新居。但新的疑问马上产生:鸟与人同居一室,生活习惯、作息规律互不相同,他们能和睦相处吗?

第五幅画面——和谐。懂事的燕子知道“适者生存”的道理,学会了看电视、讲卫生、做游戏和按时归寝,俨然两个知道如何礼尚往来、尊重和爱护他人的文明公民。

第六幅画面——期待。两只燕子不久或许会有后代,“灯上别墅”里将是一个大家庭,人多事就多,矛盾也会更多,他们还能如此和谐安宁地相处下去吗?答案是一串省略号,但相信更多人的心中会有一幅更温馨、更美好的画面。

这6幅画面环环相扣,宛若一部情节曲折的电视剧,有矛盾、有高潮,还有引人遐想、意蕴悠远的尾声。连接这6幅画面的便是“人情味”这一主线——既有对燕子的关爱之情,又有对主人的赞赏之情,这两种感情在字里行间的跳跃和流淌,充分反映了人与动物为友,关爱生态环境的思想与意识。

4简述普利策的办报实践对现代报业的启示。

答:普利策是19世纪末美国的著名报人。1883年,由他创办的《世界报》标志着廉价报纸取代政党报纸成为报刊的主体。他的新闻活动对于当今的传媒活动来说仍具有相当重要的启示意义,主要体现在以下几个方面:

(1)1883年普利策创办的《世界报》标志着廉价报纸取代政党报纸成为报刊的主体,这也促进传播理念从“传者本位”向“受众本位”的转变。

《世界报》的办报宗旨是“华而小实,空头支票是一文不值的。我不想作任何许诺和保证,只希望公众能注意”,正如约斯特在其《新闻学原理》中写到:报纸的第一个条件就是可售性。依靠适合读者阅读水平和口味的方式来扩大发行量赢得经济上的独立,并获得高额的经济回报,这无疑是对政党报依靠社论取悦党派和政府对上负责的受众观念的颠覆。同时,办报者眼光向下的受众观对于满足当时低层受众的知晓欲无疑是大有裨益的。它使大众媒介不再受一党一派的牵制而走向一种公共领域。

(2)普利策在新闻业务上的改革,如大量采用图片、多行标题、大字号,新闻写作多样化,增加新闻特写等,进一步活跃了报纸版面,增强了报纸对民众的吸引力,这一点已为现代报纸所承袭。尤其是对于现今竞争激烈的都市报来说,通过业务的革新,吸引受众眼球,以期在市场占的一席之地已成为不争的事实。

(3)客观上促使了采访方式的创新。《世界报》的女记者内莉·布莱就装疯混入纽约拉克威尔岛的疯人院,进行了体验式采访。后来又逃出,撰写出系列文章,揭发疯人院的种种黑暗,她的报道引起了轰动。当然它的这一行为有违法律,可是这一大胆尝试对新闻工作者的采访实践不无启示意义。内莉·布莱最具危险性的活动是1889年只身周游世界,看自己能否以少于科幻小说《八十天环游世界》的时间环球旅行一周。当内莉·布莱乘船、骑马、坐火车日夜兼程时,《世界报》不仅每日刊登她的旅行路线,沿途报道,还举办了猜谜有奖比赛,赢者可免费旅行欧洲。大约100万人参加了这场比赛,纽约市内人人关心布莱小姐能否回来,最后内莉·布莱以72天6小时11分01秒,少于80的时间胜利地完成周游世界的冒险。她的这一举动轰动了世界,也为《世界报》制造了新闻,这就算是早期的“新闻策划”。在今天,这样的方法依然适用。

(4)利用报纸推动改革、关注弱势群体、独立批判精神是报纸的责任意识的体现。《世界报》自始至终抨击那些“上层阶级”“暴发户”和“假贵族”们的丑恶行径。普利策从开始办报那天起就一直为改革而奋斗。拉斯韦尔在1948年发表的《传播在社会中的结构与功能》中谈到媒体的环境监视功能,他认为传播对社会起着一种“瞭望哨”的作用,通过警戒外在和内在的威胁,满足社会的常态性活动。普利策的新闻活动在揭露社会问题,同情平民发动运动的同时,也整合了社会,协调了社会关系,起到了“社会雷达”的作用,这对于当今传媒如何更好地发挥舆论监督作用具有借鉴和警示作用。

四、论述题(每题25分,共50分)

1网络暴力形成的原因是什么,请结合具体实例进行分析和论证。

答:(1)网络暴力是指某些网友对某些事件发表的网络言论已经超越了正常理性,不仅由此完成了虚拟空间中对当事人的道德审判,更严重的是,当事人甚至受到了现实生活中的处罚。网络暴力是社会暴力在网络上的延伸。从某种意义上说,“网络暴力”的出现及大行其道,是中文互联网媒介发展的必然。

(2)网络暴力形成的原因很多,主要有:①网络媒体特别是BBS具有匿名性与高自由度的特性,为网络暴力的滋生提供了土壤;②现实压力、突发性事件、其他观点表达渠道缺失,成为网络暴力形成的客观条件;③对网络舆论的监管与导向不够。

成都大学文学与新闻传播学院教师陈秀丽认为,网民的个性化行为特征和因为网络匿名性而产生的放纵式心理特征,是衍生网络暴力的主要原因。但同时,研究者也认为,建立在互联网技术上的网络空间,其技术本质也是繁衍网络暴力的另一个“温床”。

(3)具体案例

①网络暴力第一案

31岁的姜岩与小自己4岁的男生王菲结婚了。婚后两年,王菲出现了婚外情,被妻子姜岩发现,双方发生了激烈争吵,王菲随即回自己父母家住,并跟姜岩协商离婚。姜岩在挽回婚姻无望的情况下,于2007年12月29日从家中的24楼跳下,以死来声讨王菲和第三者。但是,姜在自杀前的两个月里在其名为“北飞的候鸟”网站博客里记录了她的心路历程,并暗示自杀。这个博客很快被网友转载至各大网络论坛,引起极大关注,网络论坛上迅速上演了一场道德审判,网友们纷纷对王菲及第三者进行谴责,极端言论频频出现。

在得知姜岩自杀的消息后,愤怒的网友通过“人肉搜索”,很快查出了王菲及第三者的工作单位、家庭住址、联系电话、双方父母的电话和住址,部分网友打电话给王菲及第三者的单位,打电话给王菲的父母,甚至在王菲父母家门口涂上“逼死贤妻、血债血偿”的标语。王菲被迫辞职,失去了工作,再也无法找到工作。

王菲及其家人因担心网友采取过激行为而惶恐不安,心理承受了巨大压力。2008年3月28日,王菲最终选择将“北飞的候鸟”“大旗网”“天涯”三家网站告上法庭,认为三家网站侵犯了其名誉权和隐私权,要求支付经济赔偿金。

此案经北京市朝阳区人民法院多次开庭审理,至今尚未作出判决。但此案的整个进程备受网民、媒体和法学界人士的广泛关注。

②后妈虐童事件

2007年7月中旬,各大网站上出现“史上最恶毒后妈打断女童六块脊椎”的网帖,网帖中还配发了小慧“被打得口吐鲜血”“全身是伤痕”“被打得大小便失禁”等极具“震撼力”的照片。这一帖子立即被各大网站和网络论坛转载,网友们在网络上谴责这个“禽兽不如”的后妈的同时,还来到她的住所对其进行指责和谩骂。但是,很快医院和警方证实小慧的伤并非后妈虐打所致,而是因患有血友病导致的正常病理反应。但这位遭网友们咒骂的后妈,却因无法承受社会舆论压力而跪求媒体记者为其洗冤,甚至多次提到自杀。经证实这场闹剧,实际上是一次新闻炒作,其目的是希望通过炒作使小慧得到社会关心。

③很黄很暴力事件

2007年12月27日晚7时,在新闻联播播放的一则关于国家发布《互联网视听节目服务管理规定》的报道中,北京小学生张某在接受采访时用一句“很黄很暴力”形容不良网络视频。张某的这句“很黄很暴力”引发一场关于张某的“人肉搜索”,一夜之间,张某的出生年月、出生医院、所在学校、平时成绩等均被网友搜出,甚至网友公布的一份书法比赛名单中就有张某的名字。随后关于张某的恶搞漫画相继出现,有网友开始跟帖嘲讽新闻视频和戏谑张某和漫画。这句被闹得满城风雨的“很黄很暴力”被网友戏称“开创了2008年首句流行语”。

(3)网络舆论的自律和他律

①要缓解网络舆论的暴力倾向,应该创造除了网络以外更多的渠道,让民众的意见得到更全面的表达和反馈,这样可以稀释网络上的极端言论,使人们得到更广泛的信息,从而在判断上趋于理性。

②从政府方面来讲,政府部门应加强处理网络事件的能力。网络媒体传播速度快、范围广,事件传播速度和舆论生成速度也都很快。同时,网民是分散的,但是其群体意识汇聚起来的能量不容忽视,因此更需要政府部门和舆论部门的正面引导和对不良言论的及时疏导。应对媒体突发事件、网络舆论引导、网络公关也应成为政府部门的必修课程。

③从舆论传播的渠道和载体来讲,应确立网络运营商的责任追溯机制。网络观点表达的途径有很多,但论坛、博客等网络形式最终都是隶属于某个网站服务器或者域名的,相关网站拥有者必须对所属网站内出现的不良言论承担一定责任。因此有必要确立网络运营商的责任追溯机制,以此增强网络运营商的责任感,减少不良网络言论的传播。

2近年来,“三农”问题引起了党和政府及有关部门的高度关注,这与新闻媒体所发挥的作用密不可分,试运用相关的新闻传播学知识对这一现象进行分析和论证。

答:中国是农业大国,农村人口占70%,没有农村经济社会的全面进步,全面建设小康社会将是一句空话。但对“三农”问题的解决,仅仅靠搞农村政策研究的学者的呼吁是远远不够的,仅仅靠农业报刊的呼吁也是不够的,它需要全国有影响力的媒体,真实地反映农村的问题,以引起全国各界人士的共同关注,群策群力。近年来,“三农”问题引起了党和政府有关部门的高度关注,这和新闻媒体发挥的作用是密不可分的。新闻媒体在关于“三农”问题的报道中,切实转变了报道思路,改进了“三农”报道,主要表现在以下几个方面:

(1)转变思想观念

媒体及时清楚地宣传党和政府的各项方针政策,是其应尽的职责;真实地反映人民的呼声,也是其作为人民喉舌的应有之意。刘少奇很早以前就告诫记者:“报道一定要真实,不要添油加醋,不要戴有色眼镜。”他还说:“要采取忠实的态度,把人民的要求、困难、呼声、趋势、动态,真实地、全面地、精彩地反映出来。”李长春也多次指出,“导向正确既要体现在坚持正确的政治方向上,也要体现在宣传效果上。要改进宣传方法,提高引导水平,关注群众切身利益,联系群众身边实际,运用群众的语言,报道有实在内容、有新闻价值的事情,使我们的工作贴近实际、贴近群众、贴近生活。”不得不承认,我们有部分媒体,在“上传下达”上做得是相当成功的,但在“下传上达”方面做得还不够,或者多少会掺些水分。刘少奇提醒记者:“如做错,来个客里空,故意夸大,反映得不真实,就害死人了。”这应当值得每个新闻工作者警醒。

1958年的大跃进运动中,全国媒体也接二连三大放卫星。如今这种走极端的情况已经少见,大部分在对“三农”问题进行报道时,都注意从局部真实上升整体真实这一层面,这一改进使得“三农”的报道更加真实、客观,有助于党和政府了解政策的实施情况。

(2)改进工作作风

提倡实事求是的工作作风,反对带着观点找材料的采访方式。所谓实事求是,也就是凭借“客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论”。“我国记者的采访,是以唯物主义的认识论作为自己的哲学基础的,必须坚持一切从实际出发”,“如果报道思想与实际不相符合,或者实际情况有了新的变化,那么,就应该及时更改报道思想,根据实际情况进行采访报道,而不应削足适履,把变化了的情况硬塞进原定的报道思想中去”。

媒体在“三农”问题的报道中深入基层,并不只满足于跑衙门。以往有不少成就报道,往往只见数字不见人,有面上的材料,缺乏点上的材料,大而空,不能给人以生动的印象。其原因是这些数字是跑衙门跑出来的,而不是深入田间地头得来的。毛泽东同志生前多次说:“记者要到农村去,到工厂去,到群众中去,到实际中去,呼吸新鲜空气。”他还说:“跑衙门跑不出名记者来的。记者光跑衙门,就不了解情况,就不了解群众的需要,就写不出好新闻。”毛泽东同志1927年写的《湖南农民运动考察报告》,今天读来仍虎虎有生气。如果毛泽东同志不深入农村,这样鲜活的材料是断然得不到的。

下基层的另一层深意是,只有深入群众中间,才能切身感受到他们的困难,从而真实的反映他们的呼声。胡锦涛强调,“群众利益无小事”。温家宝10月24日考察云阳时说:“现在老百姓的好多事情,在一些领导干部看来都是些不值一提的小事,可对老百姓来说,却是大事。天天坐在办公室里,不到农民家里看一看,坐一坐,怎么知道农民的困难呢?”这番话虽然是对领导干部说的,但对记者也不乏指导意义。记者如果只满足于找统计部门要数字,就难以切实感受到群众生活中存在的问题。陈崇山先生在其《谁为农民说话》一文中指出,抽样调查的局限性,在于“用平均值掩盖了老少边穷农村受众的实际”。而统计数字所掩盖的问题,则又要严重得多,因为中国目前还是个发展很不平衡的大国,不同的省市、地区、县乡,甚至村与村之间,其发展也是相当不平衡的。这还不包括统计数字自身可能含有极大的水分在内。

(3)加强农业经济理论的学习

中国是农业大国,但还不是农业强国。有学者指出,如果全社会都来关注支持农业,那么到本世纪中叶,农业强国的目标是可以实现的。可见,中国农村经济社会的发展任重道远。这也表明报道“三农”的记者责任重大。对报道“三农”的记者而言,透彻地研究农业政策和深入地研究农业经济理论二者不可偏废。以前不少记者对政策的理解是到位的,相对来说,对农业经济理论的研究还有进一步加深的必要。毕竟,很多记者并非来自农业院校,而农业经济理论所包含和牵涉的内容也相当广泛。不少报道之所以写得不够深入,与记者理论功底不够深厚有关。但是在这次关于“三农”问题的报道中,新闻媒体都注意到了这个问题,除了加强记者的农业经济理论修养之外,还请来很多具有专业背景的人来撰稿,加强了报道的深度和力度。

五、综合题(每题10分,共20分)

1请列举中国新闻传播史上的10位代表性人物及其著作。

答:(1)王韬《弢园文录外编》

(2)郑观应《盛世危言》

(3)徐宝璜《新闻学》

(4)范长江《中国的西北角》《塞上行》

(5)瞿秋白《饿乡纪程》《赤都心史》

(6)邵飘萍《实际应用新闻学》

(7)邹韬奋《萍踪寄语》《萍踪忆语》

(8)埃德加·斯诺《西行漫记》

(9)黄远生《远生遗著》

(10)魏源《海国图志》《瀛寰志略》

2请列举外国新闻传播史上的10位代表性人物及其著作。

答:(1)弥尔顿《论出版自由》

(2)约翰·密尔《论自由》

(3)托马斯·潘恩《常识》

(4)艾赛亚·托马斯《美国印刷业史》

(5)施拉姆《大众传播学》

(6)卡尔·霍夫兰《传播与说服》

(7)拉扎斯菲尔德《人民的选择》

(8)拉斯韦尔《世界大战中的宣传技巧》

(9)卢因《群体决定与社会变革》

(10)杰弗逊《独立宣言》

更多内容,请点击获取:

http://shuyue.100xuexi.com/Ebook/970249.html