考研真题

1. 复旦大学新闻学院《714新闻传播学基础》历年考研真题汇总(含部分答案)

2. 全国名校传播学理论考研真题汇总

3. 全国名校新闻理论考研真题汇总

考研指导书

1. 李良荣《新闻学概论》(第7版)笔记和考研真题详解

2. 李良荣《新闻学概论》(第7版)配套题库【考研真题(视频讲解)+章节题库】

3. 黄瑚《中国新闻事业发展史》(第2版)配套题库【考研真题精选+章节题库】

4. 彭兰《网络传播概论》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

5. 彭兰《网络传播概论》(第4版)配套题库(含考研真题)

6. 刘海龙《大众传播理论:范式与流派》笔记和课后习题详解

7. 刘海龙《大众传播理论:范式与流派》配套题库【考研真题精选+章节题库】

8. 郭庆光《传播学教程》(第2版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

郭庆光《传播学教程》(第2版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

书籍目录

第一章 传播学的对象和基本问题

第二章 人类传播的历史与发展

第三章 人类传播的符号和意义

第四章 人类传播的过程与系统结构

第五章 人内传播与人际传播

第六章 群体传播、集合行为、组织传播

第七章 大众传播

第八章 媒介技术与媒介组织

第九章 传播制度与媒介规范理论

第十章 社会转型与受众变迁

第十一章 传播效果研究

第十二章 几种主要的大众传播效果理论

第十三章 国际传播与全球传播

第十四章 传播学研究史和主要学派

第十五章 传播学调查研究方法

部分内容

第一章 传播学的对象和基本问题

1.1 复习笔记

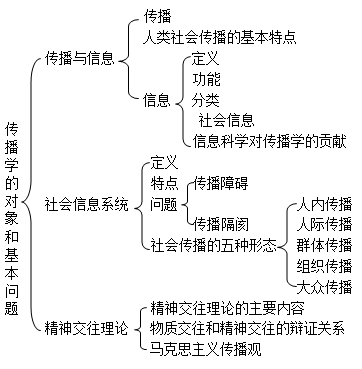

【知识框架】

【本章概要】

本章主要论述了传播学的对象和基本问题的相关知识。本章考点以名词解释以及简答题为主,在学习时,需要着重对传播的定义、人类社会传播的基本特点、传播与信息、社会信息系统、精神交往理论、马克思主义传播观等内容加以把握,并大致了解互联网环境下的群体极化现象、互联网环境下群体传播与大众传播的融合等内容。

【考点难点归纳】

考点一:传播 ★★★

1传播的定义(见表1-1)

表1-1 传播的定义

2人类社会传播的基本特点

(1)本质是一种信息共享。

(2)依托于社会关系进行,又反映着社会关系。

(3)是一种双向的、互动的社会行为。

(4)共通的意义空间是否在传播者和接收者之间存在,是传播成功与否的关键条件。

(5)传播包含行为、过程、系统三个层面的含义。

考点二:传播与信息 ★★

1信息(见表1-2)

表1-2 信息

2社会信息(见表1-3)

表1-3 社会信息

3信息科学对传播学的贡献

(1)为传播学引入了信息这一概念,增强传播学的科学性和严谨性。

(2)为传播学引入社会环境的因素,拓宽了传播学研究视野,将传播活动置于更广泛的社会系统和社会环境之中,深化关于人类社会传播规律的认知。

考点三:社会信息系统 ★★★

1社会信息系统概述(见表1-4)

表1-4 社会信息系统概述

2社会传播的五种基本形态(见表1-5)

表1-5 社会传播的五种基本形态

考点四:精神交往理论与马克思主义传播观 ★★★★

1在人类交往活动的大系统中把握传播

(1)马克思、恩格斯的精神交往理论。

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》等著作中提出了精神交往理论,见图1-1。

图1-1 马克思和恩格斯的交往理论

①人类的总体活动可以分为两类,一类是生产,一类是交往。交往是一个概括性的概念,体现着人类活动之间的关系性,包括借助物质媒介的人类物质性交往活动,以及借助“语言”媒介的人类精神性交往活动。交往与生产密不可分。

②人类的生产活动可以分为两类:a.物质生产,即物质资料的生产,对应着交往中的物质性交往关系;b.精神生产,即语言资料(道德、法律、制度、意识形态、宗教、政治等)的生产,对应着交往中的精神性交往关系。物质生产和精神生产组成人类生产行动,物质交往和精神交往组成人类交往关系。人类生产活动与人类交往活动相互区别又相互联系,在辩证运动中共同推动着人类总体活动向前发展。

(2)物质交往和精神交往理论为科学唯物主义传播观的确立和发展提供了重要支撑和前提条件:

①“精神交往”与“传播”在概念上一脉相承、联系密切。

②以精神交往理论视角出发研究人类传播行为,克服了既往传播学研究(行为主义传播学)的视野局限。

③精神生产与精神交往密切联系,精神生产是精神交往的基础。精神生产力发展水平以及精神生产资料的占有方式很大程度上决定着精神交往关系的发展。因此,以精神交往理论来研究人类传播行为,必然要考虑精神生产力发展水平和精神生产资料占有方式对传播活动的影响与制约。

④精神生产的产品是信息,而精神生产行业包括内容产业、信息产业或文化产业。信息产品与物质产品的区别在于:物质产品消费物质本身,信息产品消费精神内容(意义)。

(3)马克思、恩格斯精神交往理论的启示

在传播学范畴中,不能将传播过程孤立出来进行研究,必须将传播放在社会总体系统(人类生产活动和人类交往活动)中加以探索;也不可对人类信息传播行为进行抽象考察,必须将其与特定条件联系起来,与其他社会因素联系起来进行考察。

2从物质交往和精神交往的辩证关系中把握传播

(1)物质交往和精神交往的辩证关系

①唯物史观要求,精神生产和精神交往需适应于物质生产和物质交往。

a.物质生产和物质交往是精神生产和精神交往的源头。

b.物质生产力的发展水平极大制约着精神生产和精神交往的水平。

c.精神生产和精神交往表征着物质生产和物质交往。

②精神生产和精神交往还具有一定的独立性、自主性和能动性。

a.精神生产和精神交往也是推动物质生产和物质交往发展的重要动力。

b.在物质生产和物质交往发展进入完成时之际,精神生产和精神交往将成为制约社会发展水平的主要因素和矛盾。

c.精神生产和交往具备不同于物质生产和交往的独特规律。

(2)马克思主义传播观

既要重视物质生产和物质交往的基础作用和规律,也要重视精神生产和精神交往(人类信息生产与传播活动)的特殊作用和规律。避免使传播学成为一种简单的“经济基础还原论”或“头重脚轻”的理论。必须从系统论视角出发,对人类信息生产与传播活动进行科学的理解。

获取方式:扫码关注下面公众号,关注后

回复关键词【复旦大学714】或【复旦大学新闻传播学基础】