考研真题

1. 全国名校国际政治学考研真题汇总(含部分答案)

2. 全国名校国际关系综合(含国际关系史)考研真题汇总(含部分答案)

考研指导书

1. 李少军《国际政治学概论》(第5版)配套题库【考研真题精选+章节题库】

2. 陈岳《国际政治学概论》(第4版)配套题库【考研真题精选+章节题库】

全国名校国际政治学考研真题汇总(含部分答案)

书籍目录

1.中山大学国际政治学

2.对外经济贸易大学国际政治学

3.国际关系学院国际政治专业综合

部分内容

1.中山大学国际政治学

2015年中山大学919国际政治学考研真题及详解

附文字版试题:

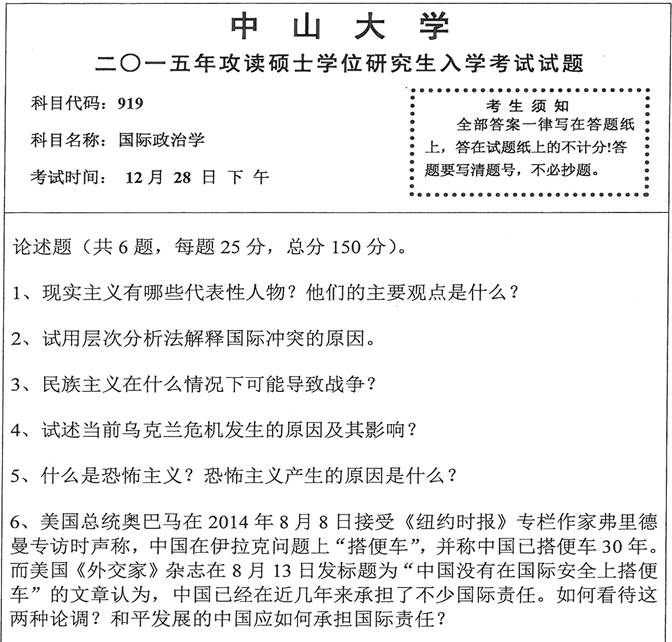

中山大学2015年硕士研究生入学考试试题

科目代码:919

科目名称:国际政治学

考试时间:12月28日下午

一、论述题(共6题,总分150分)。

1现实主义有哪些代表性人物?他们的主要观点是什么?

2试用层次分析法解释国际冲突的原因。

3民族主义在什么情况下可能导致战争?

4试述当前乌克兰危机发生的原因及其影响?

5什么是恐怖主义?恐怖主义产生的原因是什么?

6美国总统奥巴马在2014年8月8日接受《纽约时报》专栏作家弗里德曼专访时声称,中国在伊拉克问题上“搭便车”,并称中国已搭便车30年。而美国《外交家》杂志在8月13日发标题为“中国没有在国际安全上搭便车”的文章认为,中国己经在近几年来承担了不少国际责任。如何看待这两种论调?和平发展的中国应如何承担国际责任?

参考答案:

中山大学2015年硕士研究生入学考试试题

科目代码:919

科目名称:国际政治学

考试时间:12月28日下午

一、论述题(共6题,总分150分)。

1现实主义有哪些代表性人物?他们的主要观点是什么?

答:理想主义理论并没能抵挡住30年代希特勒德国极权政治和法西斯主义的威胁,席卷西方资本主义的经济总危机和第二次世界大战宣告了理想主义理论的破产。现实主义学派正是在这样的背景下形成于30年代、发展于40年代、到50年代和60年代在国际关系研究领域占据统治地位,出现了卡尔、尼布尔、摩根索、凯南和基辛格这样具有重要影响的代表人物。他们在抨击理想主义的基础上提出了政治现实主义的国际关系理论,在西方社会科学领域形成了颇有影响的国际关系理论的第一次论战。

(1)爱德华·卡尔

卡尔国际关系理论的最大特点是讲权力,重视权力。在对理想主义理论进行批判时,卡尔除了提出国家利益的重要性之外,还提出权力在国际关系中的重要地位。尽管卡尔曾经认为权力和道德在国际政治中是一对互相联系、同时又互相矛盾的存在物,理想主义和现实主义在这个问题上应该取长补短。但是,卡尔对权力在国际政治中的作用给予了极大的厚爱。首先,卡尔认为,权力在国际政治中无处不有,无处不在。他认为政治就是权力政治,但是,究竟为什么政治就是权力政治,他并没有给予明确的论述。同时,他再三强调权力是国际政治中最主要的因素。其次,他指出,权力可以是手段,也可以是目的。再次,卡尔同意经济权力是一个国家实力的一部分,但是他反对经济权力可以和政治权力分开的看法。卡尔认为经济和军事权力都是权力的组成部分。

(2)菜因霍尔德·尼布尔

冲突和权力是社会必然存在的产物。人有原罪的观点决定了社会是冲突的。尼布尔指出,科学智慧和道德教育不能解除社会冲突。那种企图不考虑人性,用理性和道德的方法解释社会问题必然要碰壁。一个有效的政治理论不仅要考虑到人的能力,也要考虑到人的弱点,特别是在集体环境中人的弱点。尼布尔认为,在人的关系中压制是社会和谐所必须的基础。在他看来,人类的爱是一回事,人类的权力是另一回事。尼布尔指出,爱是宗教的战略,而实用主义是社会的战略。正因为我们是人,不是上帝,所以人的行为中总是有罪恶的,我们没有什么能力能够逃脱自私自利和罪恶。尼布尔认为,由此出发,政治就是在罪恶中进行选择,在每一分钟,我们都是在用罪恶去制约罪恶。正因为如此,罪恶决定了政治上的成就是有限的、破碎的和不完善的。

(3)汉斯·摩根索

摩根索认为,个人权力意志的放大就是国家的权力。当个人组成一个集团或一个国家的时候,个人原来的本性仍然保留着。个人追求权力的本性扩大至国家的时候,其权力的倾向就会表现得更加突出,其追求权力的力量也就会变得更大。因此在国际社会中,国家的行为是由对权力的追求驱使的。从这个意义上说,国际政治的动因就是对权力的追求。这种对权力的追求,在国际政治中表现在国家与国家之间的相互关系上,主要呈现为两个方面的内容:一是人类进行的战争;二是人类进行的各种外交活动。摩根索认为,在国际关系中,国家的行为是理性化的,在国家决定和执行外交政策的时候尤为突出。目标和手段的逻辑连接性表现为国家会有意识地、竭尽可能地去实现它获取国家利益的预定目标,突出连续性而不会自相矛盾。摩根索认为,正是因为国家的行为是理性的,这才使得国际政治理论的形成变为可能。

(4)乔治·凯南

凯南现实主义理论和实践的最典型表现莫过于他的“遏制政策”。1947年,作为美国驻苏大使馆临时代办,凯南曾向国内发回一份8000字电报,并用笔名“X”在《外交季刊》发表,题为“苏联行动的根源”。这份电报和这篇文章遂成了美国战后“遏制政策”的理论依据和战略框架,在战后影响美国外交和国际关系长达半个世纪。凯南从美国的实力地位和国家利益出发,强调美苏对抗不可避免,把共产主义苏联视为“铁幕”,主张以西方的“遏制”对付苏联的“扩张”。他提出两个“十分明确”:①“十分明确,任何美国对苏政策必须是长期的、耐心的,但又是坚定的、警觉的遏制政策,以制约俄国的扩张趋势”;②“十分明确,美国不可能在不远的将来与苏联政府建立和睦的关系,美国应该继续视苏联为政治舞台上的对手,而不是伙伴”。凯南提出美国应该更加现实,更加注重“国家利益”,因为“我们自己的国家利益是我们真正能够认识和把握的全部真谛”。

(5)亨利·基辛格

均势是基辛格外交思想的核心。基辛格认为,传统的均势判断标准是领土,一国只有通过征服别国才能获得支配地位,因此,只要领土扩张被制止,均势局面就可维系。如今情况不一样了,实力的增长、支配地位的获得完全可以通过一国内部发展来实现。一国通过掌握核武器拥有的军事实力比通过征服别国领土所获得的还要大。也就是说,均势的变化如今可在一国领土之内发生,这也是为什么迫切需要研究核时代的均势问题。基辛格进而认为,在这样一个多变的“多极”世界上,美国应该以实力和均势作为外交决策的依据,在均势的基础上建立和平结构,以均势来维持国际体系的稳定。稳定总是与均势联系在一起的,没有均势就没有稳定。基辛格断定,核时代下的均势是一种“枝形吊灯”式的均势。

2试用层次分析法解释国际冲突的原因。

答:层次分析法是指结构现实主义大师肯尼思·沃尔兹提出,从人、国家和国际体系三部分来分析国际行为的理论研究方式。国际冲突是指国际行为主体之间为实现各自的利益和目标而进行的对抗性或敌对性的相互作用,是国际行为主体之间由于所追求的利益和目标的不同而处于自觉地对立之中的相互行为和相互活动。

(1)从个体的角度看

早期的学者往往从人性的角度来阐发冲突起源的第一种概念。他们将冲突的根源还归结为以下几点:①人类的求生本能,即生存竞争,根据社会达尔文主义的基本观点,不同社会集团为了生存而彼此冲突;②人类固有的占有欲,包括对物质的占有欲和对权力的占有欲。人们为了占有而采取强力,以强力实现占有而导致冲突;③失意感,即人们由于未能满足自己的愿望或要求而发生冲突;④错觉,即出于人的想象和意向,认为对方将害于己,可实际上对方并没有这样的意图;⑤社会知识和经验,例如,一个国家因为和另一个国家以前曾经发生过冲突,所以认定彼此之间的冲突在以后也不可避免,先入为主地将某些国家视为敌国。

(2)从国家的角度看

西方政治思想家很早就开始从国家的内部结构入手分析国际冲突的根源。维持一个国家的最好的办法,即一个国家防治暴乱、叛乱和内战的最好的办法就是使有关各方和睦相处,而要做到这一点,就需要找一个共同对付的敌人。近年来在美国学术界颇为流行的“民主和平论”就是从国内结构的角度来分析国际冲突的根源。这个理论的基本假定是,民主国家不相互打仗。这一理论从制度约束力和文化约束力两个角度来讨论民主政体对对外政策的影响。从制度约束力的角度看,对民主国家使用武力的内部制度约束包括权力制衡机制、政党政治竞争、外交决策多元化,特别重要的是公众舆论;外部制度约束则包括跨国利益集团的游说、贸易收益机制的作用、经济相互依赖的影响和联盟机制的作用等。从文化约束力的角度看,在国内,妥协的“民主规范”能够解决利益集团之间的冲突。在民主国家之间,这些“规范”同样能够解决它们之间的利益冲突。

(3)从国际的角度看

自国家出现以来,特别是自国际体系形成以来,国际政治体系和国内政治体系的基本特点就出现了分野。国内政治体系的基本特点就是具有强制性力量的政府权威,与之相反,国际政治体系的基本特点就是无政府状态。在无政府状态的国际社会里,缺乏健全的、真正有约束力的国际规范和法律体系,不存在一个凌驾于主权国家之上的世界政府或国际机构来协调国家之间的利益冲突。即使有某种国际机构,也缺乏强制性的力量和措施来保障国际规范和法律的执行。各国依据国家主权自行其是,各国之间彼此相互平等、完全独立,各自的利益要求亦不相同,国家实力大小的权力原则仍然是建构国际秩序的基础。因此,解决国家利益的矛盾和差异的主要措施和手段还是依靠国家实力的较量。无政府状态这一国际政治体系的基本特征导致了“安全困境”的产生,从而使国际冲突难以避免。

3民族主义在什么情况下可能导致战争?

答:民族主义所涉及的基本政治关系就是民族与国家的关系。民族主义之所以会引发战争,最根本的原因在于民族主义在某种程度上就是民族利己主义:一个多民族的国家会坚持多民族的利益,而一个民族的民族主义则只坚持自己民族的利益。当民族利益与国家利益一致的时候,或者说当一个民族与其他民族利益一致的时候,民族主义会以国家利益为重;但是当利益不一致的时候,就肯定要发生冲突了。当利益不可调和的时候,就不可避免地会爆发战争。

(1)寻求国家独立。不是独立国家的民族对建立独立国家的要求越强烈,就越有可能爆发战争。

(2)追求民族统一。散居的民族追求统一的愿望越强烈,战争的危险就越大。

(3)民族间历史仇恨。民族间在过去相互犯下的罪行越大,战争的危险性就越大。

(4)分歧信念增大。民族有关它们相互间的历史以及它们现今行为特性的信念分歧越大(换言之,有关民族关系的谎言越流行),战争的危险性就越大。

4试述当前乌克兰危机发生的原因及其影响?

答:自1991年8月24日乌克兰宣布脱离苏联独立以来,其内部不断出现政治、经济和社会危机。其中最严重、最受世人瞩目的除了2004年底的橙色革命外,非本次危机莫属。与2004年那次危机如出一辙,当前的乌克兰危机由国内和国际两个领域下的多重因素综合作用发酵而成。

(1)乌克兰危机的原因

①历史恩怨。历史上乌克兰和俄罗斯两民族同宗共源,但在各自形成之初便具有东西对峙的色彩,且乌克兰东西部在不同历史时期曾因不同归属而相互杀伐,历史仇怨根深蒂固。沙俄和苏联统治时期一些不当的国内民族政策加深了西部乌克兰族裔和东部俄罗斯族裔之间的隔阂。

②文化冲突。乌克兰境内多民族荟萃,世界两大宗教(基督教、伊斯兰教)和五大宗教派别(天主教、东正教、浸礼教、犹太教和伊斯兰教)汇聚此地。这些宗教历史上为争夺教区和信众冲突不断。乌克兰政府不遗余力地通过一系列语言政策和法令,强令学校、政府机关使用拥有国语地位的乌克兰语,但是由于语言现状的相对稳定性,这些政策的效果在短时间内并不显著。

③政治矛盾。独立后的乌克兰政治、经济与社会急剧转型,而体制建设则远远落后于转型的步伐,大量制度漏洞造成严重的贪污腐败现象,严重打击民众对政府的信心,阻碍国家发展。

④美俄博弈。乌克兰危机实际上是苏联解体20多年来美欧集团与俄罗斯的政治博弈的结果。苏联解体后,美欧一直利诱拉拢乌克兰加入欧盟和北约。乌克兰是普京重构欧亚斯拉夫核心、推动独联体一体化的关键所在。美欧的紧逼态势,导致俄罗斯强势反击,策划克里米亚公投,趁机收复克里米亚。

(2)乌克兰危机的影响

①影响和平局势。乌克兰危机无疑挑起局部紧张的世界局势,世界出现局部紧张但不会陷入新的冷战。俄在对局势强硬应对的同时,也保持与美国、欧盟和乌克兰政府代表的接触和沟通,宣布从俄乌边境撤军,呼吁乌东部的顿涅茨克和卢甘斯克两州暂缓“公投”,并对其后两州的“公投”结果和“入俄”申请表态谨慎,立场明显软化。

②影响美国霸权。美国领导权威受到挑战,世界格局或开始改变。美国现在及将来很长的一段时间里仍是世界上唯一的超级大国,其实力尚无他国可比。但是,美国实力的相对衰落也显而易见乌克兰危机中俄罗斯公开挑战美国的权威或成为世界格局发生变化的一个节点。

③影响世界经济。脆弱复苏的世界经济受到影响。欧美制裁致使俄罗斯大量资本外逃、经济陷入停顿。但是其对世界经济的影响不会局限于一国一隅。危机给美欧的经济复苏增加不确定因素,为世界经济带来负面影响。

④影响叙伊局势。

叙伊局势出现令人意外的突变。叙利亚政府无疑是乌克兰危机的最大受益者。2013年,俄美在叙利亚的激烈博弈使美国欲武力推翻叙利亚阿萨德政府统治的打算落空。乌克兰危机削弱了美国应对叙伊乱局的雄心,其对美俄在朝鲜和伊朗核问题合作上的影响也值得进一步观察。

⑤影响中国外交战略。中国与冲突各方都保持着密切的经济合作,如何平衡考验智慧。一方面,俄罗斯既是中国的周边大国和区域强国,又是我国的第十大贸易伙伴。另一方面,因此,稳定的中美、中欧关系与良好的中俄关系一样对于保持中国经济发展、为国内改革发展营造更为良好的外部环境、服务国内全面深化改革的大局至关重要。

5什么是恐怖主义?恐怖主义产生的原因是什么?

答:恐怖主义概念最早出现于法国大革命中。最初,它曾表现为一种革命的手段。其后,它有时表现为反抗、斗争的手段,有时也可能是滥用的暴力。在今天,它所表现出和可能表现出的毁灭性,已明显地构成了一种对全人类的威胁。在当今的国际关系中,恐怖主义作为一种暴力行为,无论就国家而言还是就非国家行为体而言,都是一种非法的手段,是犯罪行为。

(1)恐怖主义的定义

①恐怖主义的含义。恐怖主义是指暴力实施者基于政治目的对非武装人员(包括军队中处于非战斗状态的人员)有组织地使用暴力或以暴力相威胁的行为,其目的是以特殊的手段把一定的对象置于恐怖之中,逼迫其做原本不会做的事情。

②恐怖主义的特点恐怖主义行为包括四个特点:a.恐怖主义最基本的特点,就是隐蔽性,即使恐怖分子在行动之前公开发出恐吓,其行为也仍然是隐蔽的;b.恐怖主义牺牲目标的确定有时是有选择的,有时是任意的;c.造成公开的社会影响,是恐怖主义的需要;d.恐怖活动是一种心理战,其主要目的是给攻击对象造成心理影响,从精神上打垮对方,从而实现自己的政治目标。

(2)恐怖主义的原因

①理性选择的结果。从理性选择的角度来看,恐怖主义者进行恐怖活动有可能是理性思考的结果,即通过评估采取行动的成本与收益,认为不存在比恐怖主义代价更低而效果更高的手段,并因而付诸实际行动。

②强者压迫弱者的产物。从逻辑上来讲,恐怖主义大多是强者压迫弱者的产物,也可以说是弱者反抗强者的产物。当弱者不能以合法手段改变现状的时候,它就只能诉诸非法的乃至极端的手段了。

③不满情绪的表达。从社会原因来说,恐怖主义者之所以要搞恐怖主义,通常是因为他们对一个社会抱有一种强烈的绝望情绪和不满情绪。这种不满可能是少数民族对多数民族的不满,是小国对大国的不满,是出于教义对异端的不满,也可能是对自己的政治地位和社会现状的不满。

6美国总统奥巴马在2014年8月8日接受《纽约时报》专栏作家弗里德曼专访时声称,中国在伊拉克问题上“搭便车”,并称中国已搭便车30年。而美国《外交家》杂志在8月13日发标题为“中国没有在国际安全上搭便车”的文章认为,中国己经在近几年来承担了不少国际责任。如何看待这两种论调?和平发展的中国应如何承担国际责任?

答:在国际政治中,国家维护主权是实现安全的最高价值所在。为了实现这个目标,不同的国家在不同的时期可能会有不同的任务和追求。国家安全的维护,需要各个国家的共同努力。

(1)对两种论调的评论

①“搭便车”是美国推责之辞。美国高频提及中国国际责任实有卸责之嫌。随着美国实力相对衰落,应对国际事务经常顾此失彼、捉襟见肘,致使无力收拾烂摊、贻害无穷。面对实力不断增强的中国,中美之间、霸权国与崛起国的结构性矛盾日益凸显,美国既无法战争相逼,又不能坐视不理,因此,向中国卸责无疑可以消耗中国,滞缓中国发展进程。

②“搭便车”是中国责任论的宣扬。近年来,美国方面不断推出中国责任论,如负责任的利益有关方、G2、中美共治等。这些论点背后的逻辑是中国实力增长受益于美国领导的国际体系,不断强大的中国应该有所回馈,与美国一道成为全球经济治理改革者和国际秩序的维护者,甚至有责任帮助美国收拾战争残局。

③中国坚持承担力所能及的国际责任。中国并非不愿承担国际责任,只是要坚持力所能及地承担与自身能力相适应的国际责任。随着中国不断参与国际体系,中国与世界的联系日益密切,中国的发展与世界密不可分,推动国际秩序向着更加公正合理的方向发展是中国义不容辞的责任。

(2)中国对于国际责任的承担

①以目标为导向。中国的国际责任承担需要以三个目标为导向:a.要有利于促进世界和平与稳定,中国为此将积极参与地区和国际热点问题处理,发挥安理会常任理事国的大国责任;b.要有利于世界发展与繁荣,中国坚定不移地贯彻互利共赢的开放战略,积极发挥世界经济火车头作用,推动全球利益共同体建设,让发展的成果为世界上最多数人共享;c.有利于提升全球公平与正义,中国倡导新型义利观,主张强弱守望相助推动国际社会更趋公平、更富正义。

②以能力为前提。中国的国际责任要以自身能力为前提,量力而为、尽责而行。对于中国无法承担或不应承担的国际责任要头脑清醒、理性取舍。

获取方式:扫码关注下面公众号,关注后

回复关键词【南京大学948】或【南京大学国际政治学】